Current Exhibition

Ryogoku

“Let's Pink! 6”

Curated by Satoshi Osada

Fumiaki Akahane|Satoshi Osada|Ayano Kaeba|Daichi Sato|Erika Yamashiro|Osamu Watanabe

January 17 (Sat) - February 14 (Sat), 2026

Open: Tuesday - Saturday 11 am - 7 pm

Closed on Sunday, Monday, and National holidays

cooperation: CAVE-AYUMI GALLERY

GALLERY MoMo Ryogoku is pleased to present “Let’s Pink! 6”, a group exhibition curated and organized by artist Satoshi Osada, on view from Saturday, January 17 to Saturday, February 14, 2026.

This exhibition is the sixth installment of a series themed around the color pink, previously held three times in Tokyo between 2009 and 2010, and twice in Okinawa in 2014 and 2024. Marking the first Tokyo edition in sixteen years, this iteration brings together six artists who each explore the diverse expressions and renewed possibilities embodied by the color pink.

Osada approaches pink not merely as a symbol of cuteness, but as a color capable of gently enveloping people and the world, at times carrying a sense of festivity or spirituality. The series has continued as a platform for artists to engage with pink in their own ways and to present unique worlds that emerge from that dialogue.

We invite you to experience the varied interpretations of pink brought forth by each participating artist.

“Let’s Pink!” is an exhibition that was held three times in Tokyo between 2009 and 2010, and for the fourth and fifth times in 2014 and 2024 at Gallery Lafayette in Okinawa.

This exhibition adopts “pink” as its theme color, consciously engaging with expressions that use “pink” and attempting to draw out the color’s abundant charm. Participating artists share the theme of “pink” and explore new possibilities inherent in this color. Pink is said to have healing effects, to promote the secretion of female hormones, and to create a sense of calm, but beyond these effects, the color can present many different expressions depending on how it is expressed and perceived.

There are moments when one may feel enveloped by the depth of “pink,” and moments when one may be surprised by unexpected qualities of the color.

This sixth edition will be held in Tokyo for the first time in 16 years, since the third exhibition.

The participating artists are six in total: three based in the Kanto region and Nagano—Fumiaki Akabane, Ayano Kaeba, and Osamu Watanabe—and three based in Okinawa—Satoshi Osada, Daichi Sato, and Erika Yamashiro. I would like to highlight Akabane and Sato, who are participating for the first time.

Akabane focuses primarily on painting, yet in recent years has developed works incorporating materials such as sand, hemp fiber, beeswax, and substances reminiscent of “soil.” His solo exhibition Rotten Symphony features “anthropomorphized plants and fungi,” and is described as depicting a world that contains the fundamental desires and contradictions of human beings. For him, the “human body” and “living beings” are not isolated individuals but parts of a system connected to forests, soil, fungi, and microorganisms—a relationship he seeks to visualize through painting.

Sato is based in Okinawa, yet possesses a global perspective. In his paintings, characters quietly engage in conversation or appear as though performing music, creating scenes in which “the blink of time” and “stories within the margins” can be felt despite the still imagery. By adding extraordinary elements to seemingly ordinary scenery and motifs, he generates a “coexistence of déjà vu and unfamiliarity.” When classical pictorial elements such as composition, allegory, and narrative overlap with images shaped by the pop and internet age, a sense of “displacement” emerges—an experience that reveals the depth of his work.

A shared characteristic of Akabane’s and Sato’s works is the way motifs or elements that appear contradictory become connected or overlap. Through these connections and overlaps, viewers standing before their works may feel as if they have entered into the paintings themselves—experiencing the unreal world vividly, as though becoming inhabitants of it. In a contemporary era where connection and overlap among people, objects, and events are growing increasingly tenuous, their works remind us of the importance of such relationships. By exhibiting Akabane’s and Sato’s “pink” works together in the same gallery, we hope that their works will connect and overlap with one another as well, offering viewers the chance to experience new charms and expressions of “pink.”

Additionally, all six artists—including Kaeba, Yamashiro, Watanabe, and Osada—share a common characteristic: their range of expression exceeds any single medium or genre.

As the organizer, I (Osada) moved from Tokyo, where I had lived for 13 years, to Okinawa in 2013. In Okinawa—a new home with a warm climate, warm people, and generous inclusiveness—I have sought new possibilities as an artist. Coincidentally, this pursuit overlaps with the concept of “Let’s Pink!”, which seeks new possibilities in the color “pink,” a color that envelops and fascinates people. While the fifth exhibition was held in Okinawa in 2024, ten years after the previous edition, I feel great joy and purpose in presenting the sixth edition in Tokyo, where the works of Okinawa-based artists can be introduced alongside those of artists from other regions.

Satoshi Osada, Organizer of “Let’s Pink!”

Fumiaki Akahane

©2025 Fumiaki Akahane

Photo Go Itami, Courtesy of CAVE-AYUMI GALLERY

Akahane, who seeks to affirm life through painting, has long depicted worlds in which the overwhelming energy of diverse organisms becomes a motif, and in which human beings’ fundamental desires and contradictions are embedded. The anthropomorphized plants and fungi speak to the viewer with a sense of familiarity, while the organically swelling paint textures and colors reveal expressions that are dynamic yet raw and delicate—evoking living entities that are continuously reborn through small, interconnected chains.

Akahane describes his own process as “gathering paint like a dung beetle and being led by the paint as I work.” His works allow viewers not only to encounter the motifs themselves but also to glimpse his process: entering into the painting, manipulating the paint as it shifts, and creating as though immersed within the work.

1984 Born in Nagano Prefecture, Japan

2008 Graduated from Musashino Art University, Faculty of Fine Arts, Department of Oil Painting

Current Based in Nagano Prefecture, Japan

Selected Solo Exhibitions

2024 Life and Circulation, Anformel Nakagawa Museum of Art, Nagano

2023 Soil Psychedelia, CAVE-AYUMI GALLERY, Tokyo

2023 SOILS AND SURVIVORS, Suwa City Museum of Art, Nagano

2022 Rotten Symphony, CAVE-AYUMI GALLERY, Tokyo

2020 Against gravity, Token Art Center, Tokyo

2019 Compost Paintings, Art Lab Hashimoto, Kanagawa

2017 OILY YOUTH, Musashino Art University gFAL, Tokyo

2015 OK PAINTING, One’s Room Gallery & Studio, Okinawa

Selected Group Exhibitions

2023 ART SANPO 2023, Various Stores, Imabari, Ehime (Curated by Imabari Landscapes)

2023 VOCA 2023: Perspectives of Contemporary Art – New Flat-Plane Artists, Ueno Royal Museum, Tokyo

2021 Fumiaki Akabane & Taichi Nakamura, PAINTINGS, CAVE-AYUMI GALLERY, Tokyo

2020 National Okutamako – Mochitsumo Taretsu Okutama Coin, gallery αM, Tokyo

2017 Spring Fever, Komagome Warehouse, Tokyo

2016 Takato KONJAKU STORY, Shinshu Takato Art Museum, Nagano

2015 Fumiaki Akabane & Keiri Koizumi, Two-Person Exhibition, TS4312, Tokyo

2012 The Power of a Single Painting, NADiff a/p/a/r/t, Tokyo & Hiyori Art Center, Ishinomaki

Awards

2024 Izumi Kato Prize x Fundación Casa Wabi 2024–2025

2008 Excellence Award, Musashino Art University Graduation Exhibition

2007 Selected, WONDER SEEDS 2007

Satoshi Osada

©Satoshi Osada

Photo:Yutaka Nozawa

The themes of my work include transience, frailty, ambiguity, lightness, wistfulness, loneliness, delicacy, and a sense of insufficiency. These qualities can be considered characteristic aspects of Japanese sensibility and emotion. Through lightly applied colored pencil, fine and slender lines, and dripping techniques, I express elements such as transience, fragility, wistfulness, and delicacy.

The series of “lightly drawn colored-pencil works” began with an experimental drawing created around 2009. Since resuming this approach around 2020, several new bodies of work have gradually emerged—such as collages incorporating cut pieces of newspaper onto the drawing, adding handwritten waka poems, and painting on clay surfaces.

1980 Born in Shizuoka Prefecture, Japan; based in Okinawa Prefecture since 2013

2004 Graduated from Kokugakuin University, Faculty of Letters, Department of Philosophy

Selected Solo Exhibitions

2023 HARMONY/MASHUP/NEUTRAL, Gallery Atos, Okinawa

2021 TIME LEAP WORKS, Yorokobi to Gallery, Tokyo

2019 NEW DAWN AFTER CHAOS, Museum Shop, Okinawa Prefectural Museum & Art Museum, Okinawa

2013 Microcosmos Superposed, GALLERY MoMo Projects, Tokyo

2009 Microcosmic Chaos, FARM the salon for art, Tokyo by hiromiyoshii, Tokyo

Selected Group Exhibitions

2025 Satoshi Osada & Erika Yamashiro, HARMONY POLYPHONY, Gallery Atos, Okinawa

2025 Make It Visible – Complete & Incomplete, HANSOTO, Shizuoka (Curated by Satoshi Osada)

2024 The Current State of Drawing, Moro Production Studio, Saitama (Curated by Kouta Hirakawa)

2024 Let’s Pink! 5, Gallery Lafayette, Okinawa (Curated by Satoshi Osada)

2017 Tetsu Osada & Kouta Hirakawa, Scenes of the Intermediary, Gallery Atos, Okinawa

2015 Nise the Choice, Billiken Gallery, Tokyo (Curated by Hiroyuki Nisouki & Yuki Kudo)

2011 Tetsu Osada & Daichi Aijima, Make It Visible 4, DOROTHY VACANCE, Tokyo

2010 Tetsu Osada & Ichiro Jaga, Klee Exhibition – Post Klee, Higashinakano Tohoichi, Tokyo

Selected Performances

2022 NERD ART BOOK SHOP, NERD GALLERY, Okinawa

2010 Let’s Pink! 3, WOMB LOUNGE, Tokyo

2009 NEXT DOOR MIX EXHIBITION, T&G ARTS TOKYO, Tokyo

Awards

2019 Selected, The Choice × merlot

2007 Selected, WONDER SEEDS 2007

2006 Selected, 26th Graphic Art Hitotsubo Exhibition

2003 GEISAI #3, Tomio Koyama Gallery Award

Ayano Kaeba

©Ayano Kaeba

I create paintings on supports of various shapes—such as cut plywood, canvas, and paper—interweaving contemporary and personal narratives while incorporating textiles and classical patterns.

When I touch a cold fence,

I am reminded of the things woven within myself.

Even as I wish to release the chains that feel like a curse,

they sometimes soothe me, gently leaning close.

Entangled with memory and everyday life,

these soft chains shift their form like living creatures,

holding within them the colors of my inner world.

1984 Born in Kanagawa Prefecture, Japan; currently based in Saitama Prefecture, Japan

2008 Graduated from Tama Art University, Faculty of Fine Arts, Department of Oil Painting

Solo Exhibitions

2012 GALLERY MoMo Roppongi, Tokyo

2009 GALLERY MoMo Ryogoku, Tokyo

Group Exhibitions

2025 Threads of Resonance: Women Weaving Stories, GALLERY MoMo Roppongi

2024 Let’s Pink! 5, Gallery Lafayette, Okinawa (Curated by Satoshi Osada)

2020 Reflection, GALLERY MoMo Ryogoku, Tokyo

2017 On Paper – Monochrome & Colors, GALLERY MoMo Projects, Tokyo

2014 2 + 2 After Birth, GALLERY MoMo Projects, Tokyo

2014 Let’s Pink! 4, Gallery Lafayette, Okinawa (Curated by Satoshi Osada)

2009 Winter Session of 4 Artists – Spring is Here?, Seibu Shibuya, Tokyo

2009 Let’s Pink!, FARM the salon for art, Tokyo by hiromiyoshii (Curated by Satoshi Osada)

2009 Summer Group Show Hop Step Jump, GALLERY MoMo Roppongi, Tokyo

2008 Opening Exhibition, GALLERY MoMo Ryogoku, Tokyo

2008 ART AWARD TOKYO 2008, Gyoko Underground Gallery, Tokyo

2007 WONDER SEEDS 2007, Tokyo Wonder Site Shibuya, Tokyo

2007 Fore Runners & Four Eggs, GALLERY MoMo, Tokyo

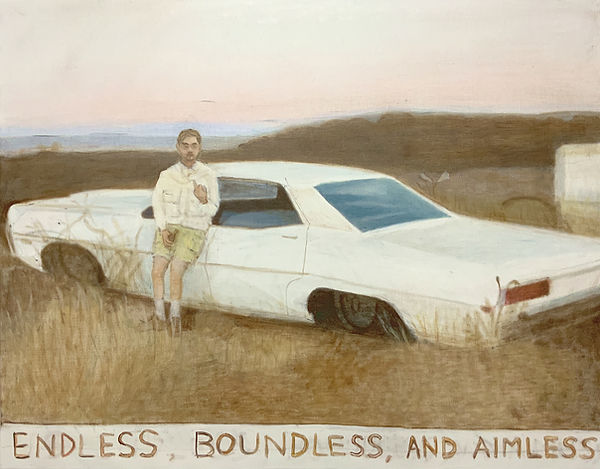

Daichi Sato

©Daichi Sato

Drawing from the influences of classical painters such as Jan van Eyck, Nicolas Poussin, and Édouard Manet, as well as Japanese masters like Tawaraya Sōtatsu, he develops motifs inspired by film and pop music.

In works where lines of dialogue seem to emanate from paintings that should, by nature, be silent, one senses the artist’s wish: that viewers, like himself, may relax, let go of tension, and come to live happily and authentically, true to who they are.

1985 Born in Saitama Prefecture, Japan

2009 Graduated from Okinawa Prefectural University of Arts, Faculty of Fine Arts, Department of Oil Painting

Current Based in Okinawa Prefecture, Japan

Selected Solo Exhibitions

2024 Endless Boundless And Aimless, Cliff Garo Brewery, Okinawa

2024 Ni Estu Amikoj, MJK Gallery, Tokyo

2023 Choose Your Weapon, Hiro Okamato, Tokyo

2021 Meet on the Horizon, OIL by Bijutsu Techo, Tokyo

2017 Eat, Think, and Share Time Alone, Baby Baby HAMBURGER & BOOKS, Okinawa

2016 Planedo, Tomari, Okinawa

2015 Good Paintings, One’s Room Gallery & Studio, Okinawa

2011 Repair, M&A Gallery, Okinawa

Selected Group Exhibitions

2019 Paradiso, Moon Beach Hotel Gallery, Okinawa

2019 Untamed vol.2, COHJU Contemporary Art, Kyoto

2018 Metamorphosing Reality, Espai Souvenier, Barcelona

2013 Chain Reaction, Tokyo Metropolitan Art Museum, Tokyo

2013 Genetic, Ikei Island, Okinawa

Art Fairs

2024 SWAB, Barcelona

2022 Art Fair Tokyo, Tokyo

2021 Untitled Art Miami Beach, Miami

2021 Art Osaka, Osaka

2020 Art Osaka Wall by APCA, Osaka

2018 SWAB, Barcelona

Erika Yamashiro

©Erika Yamashiro

She creates feminine and fantastical worlds with an elegant and decorative touch, weaving a sense of narrative into each work. She has exhibited widely in Tokyo, Okinawa, Los Angeles, Miami, Hong Kong, and other cities.

Her illustrations include numerous book covers for Akutagawa Prize and Naoki Prize-winning authors, and in 2015 she provided artwork for Hitomi Kanehara’s serialized novel in The Asahi Shimbun.

In 2018, her work was featured in the 10th Anniversary Exhibition of the Okinawa Prefectural Museum & Art Museum, with one piece selected for the museum’s premium anniversary ticket. Her work is now part of the museum’s permanent collection.

1979 Born in Okinawa Prefecture, Japan

2002 Graduated from Joshibi Junior College of Art and Design

2005 Graduated from Seto Mode Seminar

Selected Solo Exhibitions

2025 Erika Yamashiro Drawing Exhibition, Museum Shop, Okinawa Prefectural Museum & Art Museum, Okinawa

2021 Cloud Girl Original Illustrations Exhibition, CAMP TALGANIE Artistic Farm, Okinawa

2015 Illustrated Book Exhibition: Storytelling Pictures, Café Unison, Okinawa

2013 striped tail, GALLERY MoMo Projects, Tokyo

2011 erikatica, M&A Gallery, Okinawa

2009 erikatic doll, FARM the salon for art, Tokyo by hiromiyoshii, Tokyo

Selected Group Exhibitions

2025 Satoshi Osada & Erika Yamashiro, HARMONY POLYPHONY, Gallery Atos, Okinawa

2017 10th Anniversary Exhibition of the Okinawa Prefectural Museum & Art Museum,

Sea of Encounters – Intersecting Realism, Okinawa Prefectural Museum & Art Museum

2014 Let’s Pink! 4, Gallery Lafayette, Okinawa (Curated by Satoshi Osada)

2013 Pretty Girls, Above Second Gallery, Hong Kong

2012 Hello Spring!, GR2, Los Angeles

2007 WONDER SEEDS 2007, Tokyo Wonder Site Shibuya, Tokyo

2007 28th Graphic Art Hitotsubo Exhibition, Guardian Garden, Tokyo

2007 GEISAI in GIANT ROBOT, Kaikai Kiki presents, GR2, Los Angeles

2006 NADA Art Fair, Kaikai Kiki Booth, Miami

Awards

2007 Selected, WONDER SEEDS 2007

2007 Selected, 28th Graphic Art Hitotsubo Exhibition

2006 GEISAI #10, Bijutsu Techo Prize, Giant Robot Prize, Perfect Attendance Award

2005 GEISAI #7, Casa BRUTUS Prize

2001 Geijutsu Dojo GP, Illustration Editorial Department Scout Award

Osamu Watanabe

©Osamu Watanabe

Recognized as a pioneer who has elevated the techniques of “sweets deco” to the level of art, she has been featured on programs such as Tokyo Kawaii TV (NHK) and Tetsuko no Heya Special (TV Asahi). Her works, crafted with colorful and meticulously detailed creams, candies, and fruits that appear strikingly lifelike, have drawn attention both in Japan and abroad, with solo exhibitions in China, Indonesia, Italy, Belgium, Turkey, the United States, South Korea, and other countries.

In addition to three published art books, her works are held in the collections of nine museums in Japan, including the Ohara Museum of Art and the Kasama Nichido Museum of Art.

The color pink, for her, is not merely a symbol of cuteness; it also illuminates the spirituality of Mexican culture, reflecting rituals of celebration, prayer, and the cyclical passage between life and death. The vivid colors exemplified by architect Luis Barragán are said to arise from Mexico’s embrace of life in its entirety, a bright acceptance of death rather than its denial. Religious decorations such as crosses and hearts covering walls, and the veneration of ancestors symbolized by the Day of the Dead, all convey a faith in the power of color—not mourning, but blessing.

Inspired by this Mexican decorative culture, she has developed a new concept called Ultra Sweets Baroque. Referencing the extravagance of Mexican “Ultra Baroque,” she reconstructs symbolic motifs such as skulls, Madonnas, hearts, and crosses using the textures and materials of sweets. By intersecting this decorative language—often associated with sweetness and lightness—with themes of mortality and prayer, she aims to evoke a sense of “celebratory life” through the vivid power of pink.

1980 Born in Yamaguchi Prefecture, Japan

2003 Graduated from Tokyo Zokei University, Department of Design

Public Collections

Ohara Museum of Art

Kiyosu Haruhi Museum of Art

Shiga Kogen Roman Museum, Yamanouchi Town

Takasaki City Museum of Art

Okazaki World Children’s Art Museum

Hirano Museum of Art

Ohara Children’s Art Museum

Kasama Nichido Museum of Art

Sakata City Museum of Art

Publications

SWEET OR UNSWEET?, BNN Shinsha

OSAMU WATANABE POSTCARD BOOK, Parco Publishing

Osamu Watanabe Sweets Deco Method, Seibundo Shinkosha